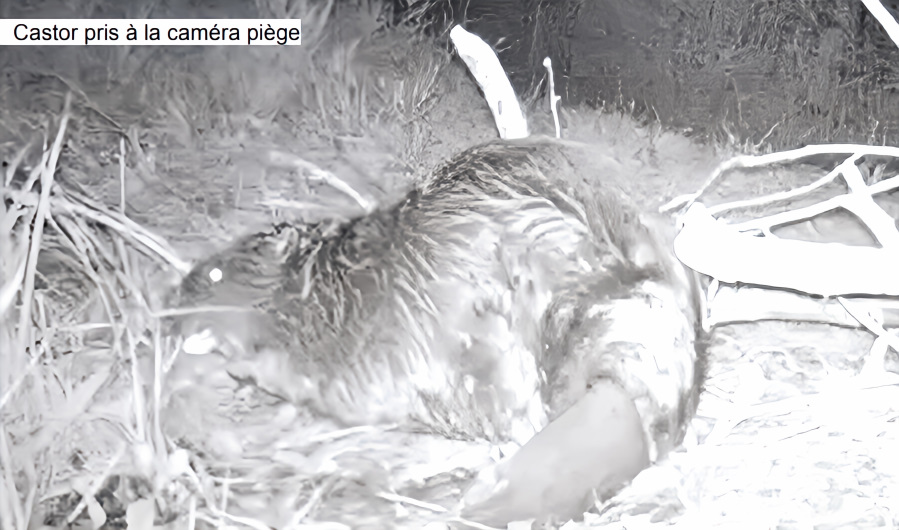

Après avoir quasiment disparu du territoire Français au début du XXème siècle, le plus gros rongeur d’Europe à fait son grand retour il a maintenant plus de 40 ans. Animal farouche et discret, dont l’activité est souvent nocturne, le Castor européen est aujourd’hui présent dans plus de la moitié des cours d’eau français. Rares sont pourtant ceux qui ont eu la chance de l’apercevoir.

Autrefois abondant sur le territoire, le Castor européen (Castor fiber) a vu sa population décliner dès le XIIème siècle. Chassé pour sa viande, sa fourrure et son castoréum (sécrétion glandulaire utilisé dans le parfum). Il est alors tellement braconné que la population française est réduite à une centaine d’individus au début du XXème siècle, vivant essentiellement dans la Basse vallée du Rhône.

Des statuts d’interdiction de chasse voient alors le jour, avant même que l’espèce ne soit classée comme protégée en 1968. Grâce à ces mesures de protection et à des campagnes de suivi, réintroduction et restauration de l’habitat, la population actuelle est remontée à quelque 15 000 individus. Le repeuplement de la France par le castor s’est probablement fait depuis la Camargue via le Rhône.

Long d’un mètre et pesant une vingtaine de kilos, le Castor européen a une physionomie adaptée à son mode vie partiellement aquatique. Ses pattes arrières sont palmées afin de lui servir de propulseur tandis que sa longue queue plate fait office de gouvernail. Des valvules lui permettent d’obstruer son conduit auditif et ses narines lorsqu’il s’immerge . Des glandes situées à l’arrière de ses flancs sécrètent une huile isolante dont il enduit son pelage épais et fourni avant de plonger.

Il vit en groupes familiaux de 2 à 6 individus, qui occupent un petit territoire, de moins de 3 km de linéaire fluvial.

Des traces de sa présence

En plus d’être assez farouche, le Castor est un animal crépusculaire et nocturne. S’il est difficile à observer en direct, sa présence reste très simple à détecter pour un œil averti. L’indice de présent le plus évident est la présence d’arbres coupés, dont ne résiste qu’une souche taillée “en crayon”. On remarquera également du bois débité en petits morceaux, que le Castor emportera dans son terrier avant de l’éplucher et de l’utiliser comme litière sèche. Plus rares, des barrages ou des entrées

de hutte peuvent être détectés sur son territoire. Enfin, des restes de nourriture: branches coupées et écorcées. Contrairement à une idée reçue, le Castor ne se nourrit pas de bois mais d’écorces, de feuilles, de plantes aquatiques, de fruits, et de tubercules. Il peut également consommer des plantes herbacées terrestres.

Castor ou ragondin?

En Camargue, un autre gros mammifère aquatique est régulièrement observé : le Ragondin. Importé d’Amérique du Sud pour sa fourrure il y a plusieurs décennies, l’espèce s’est ensauvagée et fait désormais partie du paysage camarguais. Légèrement plus petit que le Castor, le Ragondin lui partage toutefois de nombreux aspects : souvent immergé, il a une fourrure brune et hirsute ainsi qu’une remarquable paire d’incisives. De petites oreilles, qu’il plaque contre sa tête lorsqu’il nage et des pattes semi-palmées. Quelques différences permettent toutefois de les identifier à coup sûr ! Le ragondin présente une “queue de rat”, longue et fine bien différente de la large queue aplatie du Castor. Lorsque l’animal est immergé, deux indices majeurs permettent de différencier les espèces : la couleur du museau et des moustaches, claires chez le ragondin et brunes chez le Castor et bien sur la silhouette dans l’eau: si le dos émerge, présentant une silhouette en 2 bosses, il s’agit d’un ragondin (ou d’un Rat musqué). Si seule la tête dépasse : félicitations, vous venez sans doute de voir un Castor. Attention toutefois à toujours combiner plusieurs critères pour rendre l’identification plus fiable.

Menaces ?

Aujourd’hui, le statut de protection du Castor européen le met à l’abri de la chasse. Seuls les jeunes castors peuvent être menacés par les prédateurs non humains tel que les Renards. L’espèce reste cependant considérée comme “devant bénéficier d’une protection stricte”. Collision avec les voitures, arrivée du castor canadien, division de l’habitat, cloisonnement des populations et barrages hydroélectriques sont autant de menaces amenées à percer sur les populations de Castor européennes. Ce rongeur est pourtant fort utile à son environnement. Espèce ingénieur qui modifie son environnement pour l’adapter à ses besoins, les barrages qu’il crée favorisent la formation et/ou le maintien de zones humides, notamment en période de sécheresse. Ils limitent également l’érosion des sols en retenant les sédiments et aident au stockage des polluants aquatiques.

Aux Marais du Vigueirat

Aux Marais du Vigueirat, des traces de Castor sont régulièrement observées depuis 1999. Des arbres sont notamment régulièrement abattus sur les bords du canal d’Arles à Bouc et du canal du Vigueirat. En vous promenant sur les sentiers de l’Etourneau, vous pourrez facilement observer des traces de son passage, notamment des arbres rongées dans le bois du sentier de la Palunette.